Издательство «Колибри» выпустило издание «Просто Рим» Аркадия Ипполитова, хранителя кабинета итальянской гравюры Государственного Эрмитажа, писателя и куратора, автора многих выставок. Одна из них — «Русский путь. От Дионисия до Малевича» — открывается 19 ноября в Музеях Ватикана. С разрешения издательства ARTANDHOUSES публикует фрагмент главы «Русский Рим» новой книги, посвященной подготовке этой эпической экспозиции.

<…> Я работал над текстом вступительной статьи к каталогу огромной выставки русской живописи в Ватикане, и текст мне давался с трудом. Располагаться выставка должна ни больше ни меньше как в правой колоннаде базилики Сан Пьетро, Святого Петра, называемой Браччиа ди Карло Маньо, Крыло Карла Великого, то есть в святая святых европейской духовности, искусства, истории. Местоположение ко многому обязывало, к тому же выставка являлась как бы частью диптиха: от нее ожидали, что она станет достойным ответом на выставку «Roma Aeterna. Шедевры из Пинакотеки Ватикана», состоявшейся в Москве двумя годами ранее и имевшей оглушительный успех. Первое название, что пришло мне в голову для русской выставки, было «La Russia è fatta a modo suo», что является каноническим итальянским переводом строк Тютчева «У ней особенная стать» из его известного четверостишия, а в обратном переводе на русский дословно значит: «Россия сделана на свой особый лад». Сначала итальянцам название понравилось, но потом они сообразили, что баннер на Пьяцца Сан Пьетро с «La Russia è fatta a modo suo» — это слишком, и попросили название поменять. В общем-то, правильно сделали, тютчевские строчки, хотя и прекрасны, давно скомпрометированы их неуемным цитированием кем ни попадя, так что даже Путин успел их переврать. Выставка стала называться «Pellegrinagio della pittura russa. Da Dionisij a Malevič», а по-русски – «Русский путь. От Дионисия до Малевича».

Для «Roma Aeterna» придумывал концепцию и отбирал произведения тоже я, и теперь, став куратором русской части проекта, я должен был постараться не ударить лицом в грязь. Что показывать в Италии? Понятно, что шедевры, но тут-то и возникает главная загвоздка. То, что западноевропейское сознание подразумевает под шедевром, chef-d’œuvre или capolavoro, «главная работа», не соответствует тому, что под этим понимается в России. Итальянское слово «arte», перешедшее во французский, испанский, английский, происходит от латинского «ars», то есть «мастерство» и даже «ремесло». Что главное в мастерстве? Умение, что по своей сути «art» и значит в первую очередь. Умение бывает всяким: умение — оно же искусство — поджарить бифштекс, нарисовать картину, сыграть «Чижика-пыжика» или Третий фортепьянный концерт Рахманинова, умение исправить электропроводку и вправить мозги, умение написать бухгалтерский отчет и роман века. Умение — оно же «art — может быть плохим или хорошим, оно даже может быть неумелым, каким угодно. Русское же «искусство» происходит от церковно-славянского «искусьство» и старославянского «искоусъ», имея один корень со словом «искус», значащим и искушение, и искупление. Восходя всё к той же латыни, к слову «experimentum», «опыт», искусство вроде бы и «art», да не совсем. Существует даже специальное выражение, «experimentum crucis», «опыт креста», означающее последнее и решающее исследование в доказательстве какой-либо теоремы. Русское искусство всегда претендовало на то, что оно — experimentum crucis, Крестный путь или, по крайней мере, Крестный ход. В то же время «experimentum», то есть не «опыт», а «эксперимент», — любимое словечко авангардистов, отрицающих ценность школы и мастерства.

Искусность, производное от искусства, близко к искусственности, которой пафос искуса чужд. В России искусство никогда не рассматривало искусность как цель. Канон в русской традиции всегда важнее маэстрии, это определяло иконопись, в которой индивидуальные физические качества были гораздо менее важны, чем ее надындивидуальное метафизическое значение. Результатом стало то, что в XIX веке в русской критике появилось определение «главная картина». Под ним подразумевалась не просто живописная работа высокого качества и веха в художественной жизни, но глобальная веха на духовном пути нации. При этом мастерство и качество живописи не то что отрицаются, но уходят на второй план в сравнении с духовной значимостью произведения. Главные картины воспроизводятся в учебниках, их знает — или должен знать — каждый школьник, они отпечатываются в сознании как матрицы национальной идентичности и сопровождают тебя — хочешь ты этого или нет, не имеет значения, — всю жизнь в многочисленных воспроизведениях, лозунгах, рекламах и карикатурах.

Александр Иванов

«Явление Христа народу»

1837—1857

Государственная Третьяковская галерея

Самой главной картиной в русской живописи является, конечно, «Явление Христа народу» Александра Иванова. Потратив на нее двадцать лет, художник поставил перед собой задачу создать великое произведение, которое, основываясь на опыте западной живописи в лучших ее проявлениях, превзошло бы всё до него созданное. Иванов учился в Императорской академии художеств, преданно следующей европейским образцам, но «Явление Христа народу» было задумано им как первая картина, обозначающая рождение национальной русской школы, — до того, как справедливо считал Иванов, русские лишь подражали европейцам. Как превзойти западную живопись, если Рафаэль уже нашел идеальное совершенство формы? Только замыслом. Замысел должен быть грандиозен, но в то же время оригинален, современен и нов — так, после того как к «Явлению Христа народу» было написано множество подготовительных этюдов, трепетных и живых, родилось огромное полотно с идеально выстроенной композицией, блистательной в деталях, но в целом застывшей в громоздком величии.

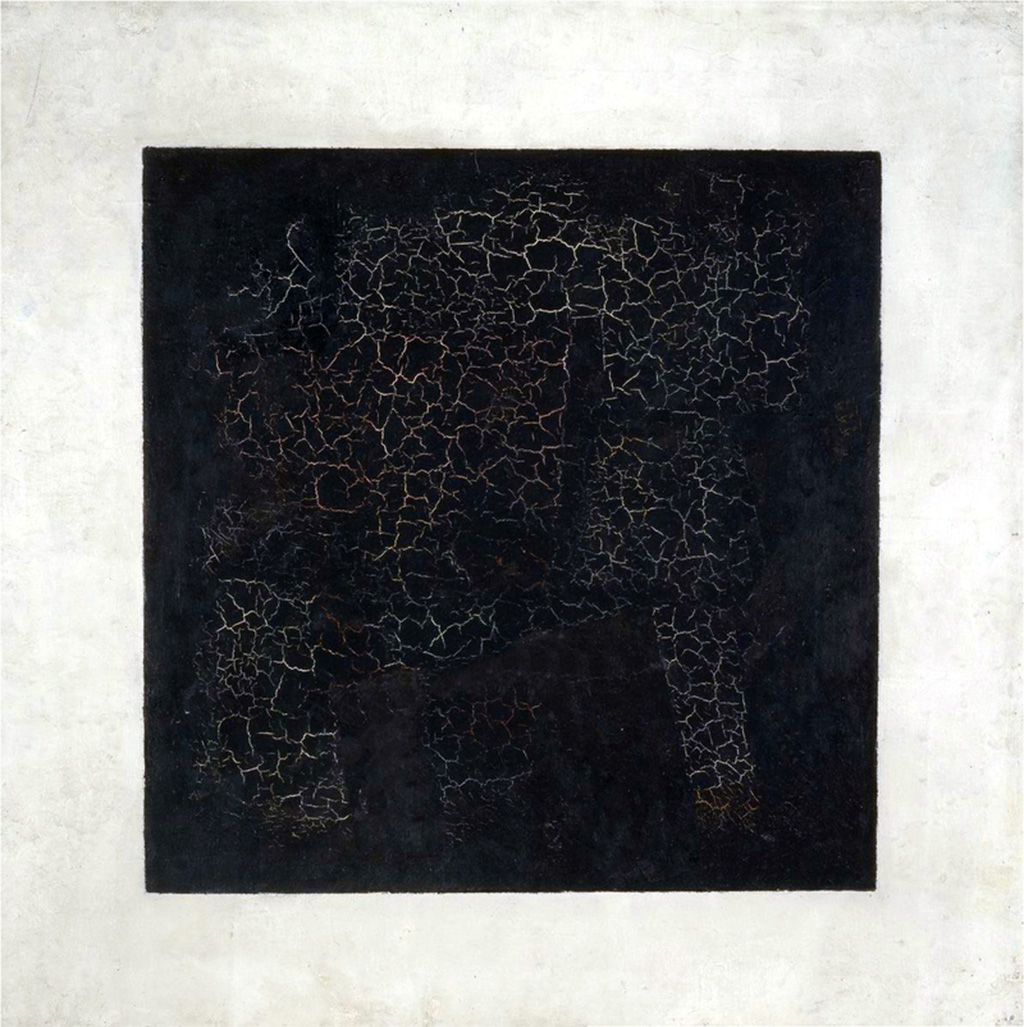

«Явление Христа народу» — настоящий подвиг, а русские до подвигов охочи. С Иванова начинается просто ураган главных картин. На этой почве сильно преуспел Перов, чуть ли не каждая из картин которого воспринималась как манифестация: что «Тройка», что «Сельский крестный ход на Пасхе». Затем линию его концептуализма продолжили передвижники. Главные картины написали Крамской, Ге, Ярошенко, Суриков, Верещагин, даже пейзажисты — не говоря уже о Шишкине с его «Утром в сосновом лесу» и «Рожью» — Саврасов, Поленов и Куинджи, но признанным мастером главных картин стал, безусловно, Илья Ефимович Репин. У него главных просто пруд пруди: «Бурлаки на Волге», «Царевна Софья», «Крестный ход в Курской губернии», «Иван Грозный и сын его Иван», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и позднее «Юбилейное заседание Государственного Совета». В двух из них, в «Крестном ходе в Курской губернии» и «Не ждали», Репин впрямую апеллирует к «Явлению Христа народу» Иванова. Всё это — русские матрицы. Эстафету подхватывают Васнецов, Врубель и Левитан, затем — Петров-Водкин и Малевич. Авангард выплюнул «Черный квадрат», теперь ставший чуть ли не символом России, и был помешан на идее главной картины. По прямой от авангарда одержимость главным наследует революционное искусство, а затем и социалистический реализм. Сталинизм породил главную скульптуру, «Рабочего и колхозницу» Мухиной, но его главными картинами стали не огромные форматы вождей после дождей, а нежно-мещанские «Опять двойка» Решетникова и «Письмо с фронта» Лактионова. Бег главных продолжается в современном искусстве — как во вселенских коммуналках Кабакова, так и в «Ноль объекте» Новикова.

Исаак Левитан

«Над вечным покоем»

1894

Государственная Третьяковская галерея

***

Рим мучил меня. Итальянцы знают два слова: «иконопись» и «русский авангард». Девятнадцатый век им незнаком и неинтересен, поэтому я и решил сделать главный акцент на глубинной, внутренней связи иконописи и так называемого русского реализма. Мне очень хотелось, чтобы, представляя русское искусство от Дионисия до Малевича, экспозиция не следовала наскучившему всем хронологическому принципу, а сопоставила произведения по принципу неожиданных, но очевидных глазу аналогий. По замыслу «Явление Христа народу» Александра Иванова располагалось рядом с иконами пятнадцатого века «Крещение» и «Преображение» и вступало в диалог с висящей напротив «Троицей» Паисия, лучшего, пожалуй, списка с «Троицы» Андрея Рублева. «Неутешное горе» Ивана Крамского оказывалось напротив иконы «Не рыдай Мене Мати», а его же «Христос в пустыне» — рядом с пронзительным «Христом в темнице», скульптурой восемнадцатого века из Перми. «Всюду жизнь» Николая Ярошенко соседствовала с «Богоматерью Киккской» Симона Ушакова, вторя формату и колориту этой замечательной иконы, сольвычегодская икона «Видение святого Евлогия» помещалась vis-à-vis «Над вечным покоем» Исаака Левитана, а «Апокалипсис» шестнадцатого века — рядом с «Черным квадратом» Казимира Малевича. Заканчиваться же всё должно «Страстной седмицей» Михаила Нестерова и «О тебе радуется», иконой второй половины шестнадцатого века, воплощающей в себе дух русской соборности. Иконопись никуда не исчезала и в девятнадцатом веке, но она сохраняла свою обособленность от живописи, оставаясь частью русской жизни и продолжая оказывать влияние на души. Именно иконы определили особое восприятие любого изображения русским человеком, всегда желающим угадать за ним метафизический смысл. Девятнадцатое столетие посмотрело на иконы как на картины только в самом своем конце, во времена модерна Абрамцева и Талашкина. Благодаря тому что русское искусство XVIII–XIX веков исключило иконы из своего оборота, оставив их в распоряжении религии, они сильнее повлияли на души художников, чем на их мастерство. Знание иконописи на уровне подсознания определило то, что пресловутый русский критический реализм не только метафизичен, но даже и мистичен практически во всем, в том числе и в своих издевках над церковной обрядностью.

Казимир Малевич

«Чёрный супрематический квадрат»

1915

Государственная Третьяковская галерея

Ватикан обязывает быть спиритуальным. Придуманный мной проект выпячивал на первый план русскую духовность, ибо «русские и итальянцы тянутся друг к другу, мы влюблены в их пластику, они — в нашу духовность», как написал в чудном рассказе «Венера и Меркурьев» мой друг Александр Тимофеевский. Экспозиция всем нравилась, но как только я стал осмысливать всё, что я наделал, меня стали мучить кошмары. Русскость, конечно, всем хороша, но рядом с ней тут же поднимает голову чертов особый путь России, давно скомпрометированный идеологией национализма. Натужной банальностью стали вырванные из контекста слова Томаса Манна, что так любят цитировать соотечественники в рассуждениях о русском искусстве: «достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература». Фраза произносится Тонио Крёгером, главным героем одноименной новеллы, в беседе с русской художницей Лизаветой Ивановной. Тонио, очень образованный и утонченный, но не слишком удачливый писатель, желая ей понравиться, изливает душу, ибо, как любой интеллигент, он считает, что кокетливая исповедь — лучший способ ухаживания. Монологично и несколько утомительно. Тонио рыдает над участью творца, всегда двойственной, над обреченным на вечный обман искусством, над пресыщенной и ко всему давно безразлично равнодушной культурой, способной лишь на устало-ироничное отношение к любой истине. Его ламентации относятся к искусству и культуре вообще, без каких-либо географических и временных рамок, так что в контексте его рассуждений замечание про святую литературу, сделанное походя, кажется отмазкой от выспренности Лизаветы Ивановны. Она, умудрившись в его монолог всунуться, взывает к преодолению страстей посредством познания и слова, к всепониманию, к всепрощению и любви, и утверждает, что язык наделен спасительной властью, а дух писателя есть высшее проявление человеческого духа вообще. Тонио ж на это: «Вы вправе всё это говорить, Лизавета Ивановна»… Лизаветой Ивановной, кстати, звали слабоумную сводную сестру старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании», Манн прекрасно это знал.

В контексте рассуждений изящного Тонио пресловутая «святая литература» кажется некой случайностью, русским казусом, если не издевкой. Как мне с этим казусом в Рим лезть? Я уже видел в фильме «Живот архитектора», как из Сторли Крэклайта, его главного героя, возжелавшего покураторствовать в Риме, современные римские Тонио Крёгеры, такие же обаятельные и изысканные, но гораздо более циничные, бифштекс сделали. Или для этой выставки, как для слабоумной Лизаветы Ивановны, воплощающей, как это можно вычитать из новеллы «Тонио Крёгер», для европейца русскую духовность, они сделают исключение?

<…>