Фриланс — слово, которое сегодня звучит так же привычно, как «офис», «дедлайн» или «бизнес-ланч». Однако еще 20 лет назад большинство людей даже не понимали, что оно значит. Сейчас же «я фрилансер» звучит почти как отдельная профессия, хотя на деле это способ организации работы. Но что он означает с юридической точки зрения? Какие формы занятости подходят фрилансерам в России? И как правильно платить налоги?

В этой статье мы разберемся: кто такие фрилансеры, откуда взялось это слово, какие формы работы доступны в России и какие налоги приходится платить тем, кто решил работать на себя.

Содержание статьи

- 1 От рыцарей до ноутбуков: как появилось слово «фрилансер»

- 2 Кто такой фрилансер в России: юридический взгляд

- 3 Фрилансер как физическое лицо

- 4 Режим самозанятого — простой старт без головной боли

- 5 Индивидуальный предприниматель: уровень выше

- 6 Налоги и деньги: что важно знать новичку

- 7 Почему это важно: легализация выгодна

- 8 Прогноз на будущее

- 9 В заключение

От рыцарей до ноутбуков: как появилось слово «фрилансер»

Прежде чем погрузиться в сухие юридические нюансы, немного истории. Сам термин freelancer появился еще в XIX веке, задолго до появления интернета и бирж заказов. Английский писатель Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго» (1820) описывал «вольных копьеносцев» — наемных воинов, которые не были приписаны к конкретному феодалу, а предлагали свои услуги за деньги. То есть буквально: «свободное копье» (free lance).

С тех времен смысл слова изменился, но суть осталась той же: человек, обладающий навыком (тогда — воевать, теперь — писать тексты, программировать или рисовать), предлагает свои услуги разным «господам», но не становится частью их армии.

В России «фриланс» вошел в обиход в начале 2000-х годов, а само понятие стало массовым в 2010-х годах с развитием интернета, бирж и удаленной работы. Сначала это было чем-то «непонятным»: родные и близкие фрилансеров переживали, что те работают «в интернете», а не в офисе. Но сегодня — это уже часть экономики, полноценная сфера занятости и стиль жизни.

Кто такой фрилансер в России: юридический взгляд

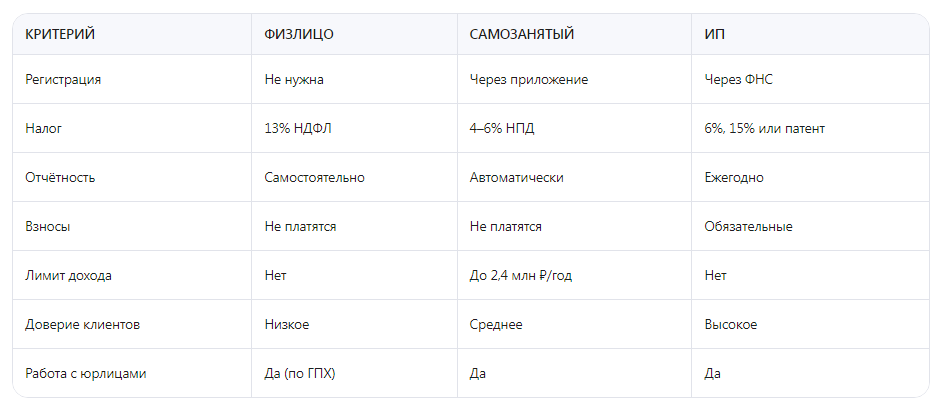

Важно понимать: в российском законодательстве нет слова «фрилансер». Есть физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. И если вы хотите работать «по-белому», то есть официально, рано или поздно придется выбрать одну из этих форм.

Фрилансер как физическое лицо

Самый простой путь — ничего не оформлять. Вы просто берете заказ, выполняете его и получаете деньги на карту. Формально такие доходы — это налогооблагаемая база, и вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. Ставка — 13%, а при доходах свыше 5 млн рублей в год — уже 15%.

Физические лица, получающие доходы от физических лиц, обязаны самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц.

— ст. 228 Налогового кодекса РФ

На практике многие начинающие фрилансеры именно так и работают: «на карту и без бумаг».

Но у этого способа есть риски:

- налоговая служба может заинтересоваться частыми поступлениями на ваш счет;

- банк может заблокировать карту, если увидит регулярные «подозрительные» платежи;

- при крупных суммах без оформления документов заказчик может отказаться платить.

Этот вариант подходит разве что для «подработок на карманные расходы», то есть для редких, небольших заказов (до 100–200 тыс. рублей в год), но, если вы решили серьезно зарабатывать фрилансом, лучше выбрать более надежную форму.

Режим самозанятого — простой старт без головной боли

С 2019 года в России работает налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ФЗ-422 от 27.11.2018). Это находка для фрилансеров, которые хотят работать легально, но не готовы тонуть в бумагах.

Самозанятые освобождаются от уплаты НДФЛ, НДС, страховых взносов.

— Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018

Что важно знать о самозанятых:

- зарегистрироваться можно за пять минут через приложение «Мой налог» или Сбербанк Онлайн;

- налоговая ставка — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями;

- декларации сдавать не нужно — все считается автоматически;

- можно выдавать заказчику чек прямо в приложении;

- ограничение по доходу — не больше 2,4 млн рублей в год.

У этого режима есть и минусы:

- Страховые взносы не платятся автоматически, а значит, стажа и пенсии «по умолчанию» у вас не будет.

- Доход не более 2,4 млн рублей в год.

- Нельзя нанимать сотрудников.

- Нельзя работать с госзаказами.

- Нельзя продавать подакцизные товары.

Кто может стать самозанятым:

- Граждане РФ.

- Иностранные граждане с ВНЖ или РВП.

- Лица, временно пребывающие в РФ (с 2024 года — по пилотному проекту).

На практике режим самозанятого стал спасением для тысяч фрилансеров: многие компании теперь спокойно заключают договор с «самозанятым», а не ищут «серые схемы» переводов.

Индивидуальный предприниматель: уровень выше

Если доходы стабильно растут, а заказчики чаще — компании, стоит задуматься об открытии ИП.

Главные плюсы:

- возможность официально заключать договора и работать с крупными клиентами;

- широкий выбор налоговых режимов: УСН «Доходы» (6%), УСН «Доходы минус расходы» (15%), патентная система;

- можно нанимать сотрудников и масштабировать бизнес.

Но у ИП есть и минус, о котором забывают новички: даже если у вас нет заказов и дохода, вы обязаны платить страховые взносы (в 2025 году — около 45 тыс. рублей в год).

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы независимо от факта получения дохода.

— ст. 430 Налогового кодекса РФ

Эти взносы идут в Пенсионный фонд и формируют стаж, но для начинающих это может быть ощутимой нагрузкой.

ИП — хороший вариант, если вы чувствуете, что переросли самозанятость, работаете с иностранными заказчиками или строите личный бренд.

Налоги и деньги: что важно знать новичку

Многие начинающие фрилансеры боятся слова «налоги». Но на самом деле все проще, чем кажется.

- Физлица — 13–15%, но нужна декларация.

- Самозанятые — 4% и 6%, деклараций нет.

- ИП — 6% или 15% + фиксированные взносы.

Выглядит пугающе? На деле все решается выбором подходящей формы. Для старта — самозанятость. Для роста — ИП. А вот оставаться просто физлицом в 2025-м — рискованная стратегия.

Почему это важно: легализация выгодна

Многие фрилансеры до сих пор думают: «Зачем мне налоги? Я же работаю в интернете, никто не узнает». Но времена меняются. Банки стали активнее отслеживать поступления на карты, налоговая получает все больше цифровых инструментов, а заказчики чаще требуют официальные документы.

Работа «в белую» дает фрилансеру плюсы:

- вы спокойны за свой доход;

- клиенты больше доверяют;

- можно официально подтвердить доход для ипотеки или кредита;

- есть пенсионные и социальные гарантии.

Прогноз на будущее

Фриланс в России развивается стремительно. По данным НИУ ВШЭ, в 2024 году число самозанятых превысило 8 млн человек, и значительная часть из них — именно фрилансеры. Государство видит в этом перспективный рынок и постепенно упрощает налогообложение, вводит новые сервисы, автоматизирует отчетность.

Можно предположить, что через несколько лет у фрилансеров появятся отдельные налоговые режимы, а работа в «серую» станет практически невозможной. Но хорошая новость в том, что условия для легальной работы становятся все удобнее: сейчас действительно можно вести бизнес «в один клик».

В заключение

Фрилансер в России — это не просто «человек с ноутбуком». Это специалист, который сам выбирает, как работать, сколько зарабатывать и в какой форме оформлять свою деятельность. История термина уходит к средневековым наемникам, но в XXI веке он стал символом свободы.

Если вы начинаете свой путь во фрилансе, запомните простую формулу:

- Хотите попробовать? Начинайте как самозанятый.

- Растете и работаете с компаниями? Открывайте ИП.

Главное — не бояться официальной стороны. Налоги — это не враг фрилансера, а инструмент, который даёт спокойствие, доверие и новые возможности.

Всем успешной работы и творчества!